Von jeher schmücken Sie Könige und gelten als Statussymbol der Reichen – aber wie entstehen deren Farben?

Zuletzt haben wir uns mit der Entstehung von Mineralien und Edelsteine beschäftigt (siehe hierzu den Beitrag: Wie entstehen Mineralien und Edelsteine?). Mit dem folgenden Beitrag möchten wir Ihnen einen Einblick geben, wie die Farben von Mineralien und Edelsteinen enstehen.

Dieser Beitrag ist Teil der Artikelserie »Das Kompendium der Mineralien und Edelsteine«:

- Was sind Gesteine, Mineralien, Edelsteine, Halbedelsteine und Schmucksteine?

- Wie entstehen Mineralien und Edelsteine?

- Wie entstehen die Farben von Mineralien und Edelsteine?

- Wie werden Mineralien und Edelsteine bestimmt?

- Wie werden Mineralien und Edelsteine abgebaut?

In der Mineralogie (Mineralienkunde) klassifiziert man die Farbigkeit von Mineralien und Edelsteinen in mehrere Kategorien:

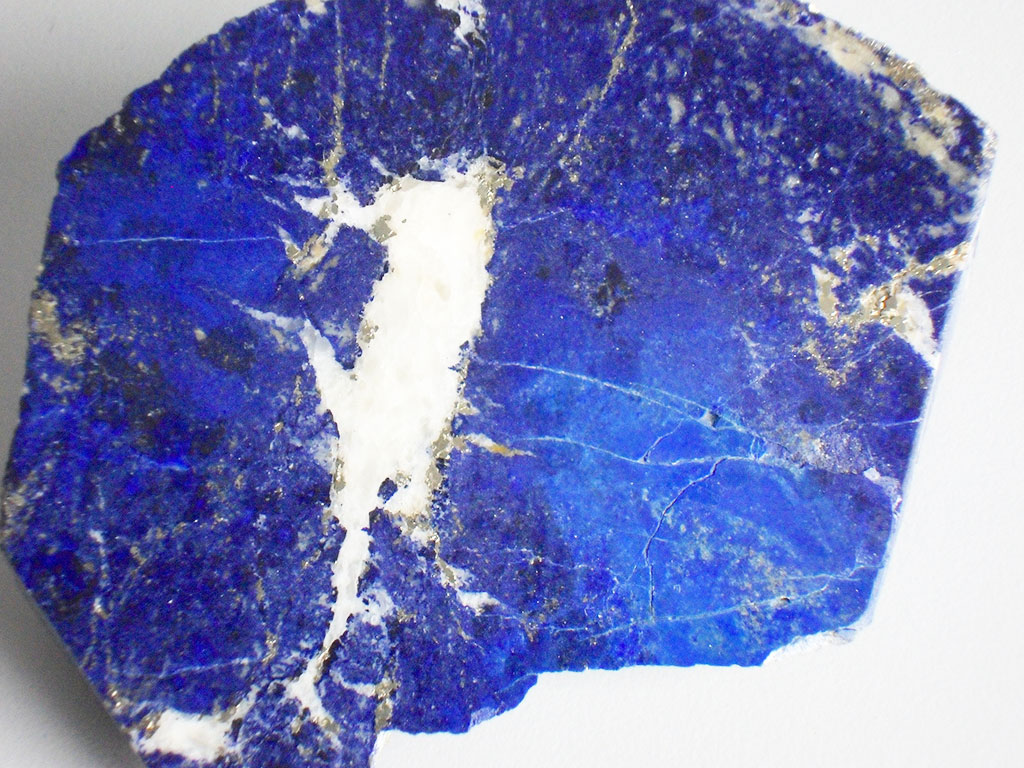

Idiochromatisch (eigengefärbt)

Idiochromatische Minerale sind eigengefärbt, sie besitzen also von sich aus schon eine eigene Farbe. Diese Färbung entsteht infolge von Störungen und/oder Deformationen des inneren Kristallgitters, wodurch das weiße Licht verschiedenartig stark absorbiert wird. Diese Art von Mineralien sind meist einfarbig und farblich sehr konstant. Pulverisiert werden sie für die Herstellung von Farbpigmenten genutzt.

Beispiele idiochromatischer Mineralien:

Auripigment, Lapislazuli, Malachit, Schwefel uvm.

v. l. n. r.: idiochromatische Minerale – Orpiment [1], Lapislazuli, Malachit und Schwefel.

Allochromatisch (fremdgefärbt)

Die natürliche Farbe von fremdgefärbten (allochromatischen) Mineralien ist eigentlich farblos. Deren Färbungen entstehen jedoch durch unterschiedlich intensive Verunreinigungen und Zusammenwirkungen verschiedener chemischer Elemente. Die Spurenelemente können sein: Chrom, Eisen, Kobalt, Kupfer, Mangan, Nickel oder Vanadium. In ein und dasselbe Mineral können sich auch mehrere ungleiche chemische Elemente einlagern. Pulverisiert besitzen diese Minerale meist eine weiße bzw. farblose Strichfarbe (Pulverfarbe). Z. B. ist der reine natürliche Korund farblos und kann je nach Verunreinigungen mit Chrom zum roten Rubin werden und durch Eisen zum blauen Saphir.

Beispiele allochromatischer Mineralien:

Amethyst, Beryll, Granat, Turmalin uvm.

v. l. n. r.: allochromatische Minerale – Amethyst, Beryll (Aquamarin) [2], Granat-Gruppe [3] und Turmalin.

Sei es bei idiochromatischen- oder allochromatischen Minerale, beide werden durch die gleichen Einzelteile der jeweiligen Farbstoffe (Chromophore) gefärbt. Bei eigenfarbigen Mineralien ist das färbende Element so häufig vertreten, dass es in der chemischen Formel aufgeführt werden muss, wohingegen bei fremdfarbigen Mineralien, dass färbende Element nur in Spuren vorkommt und demzufolge in der Formel nicht erwähnt wird.

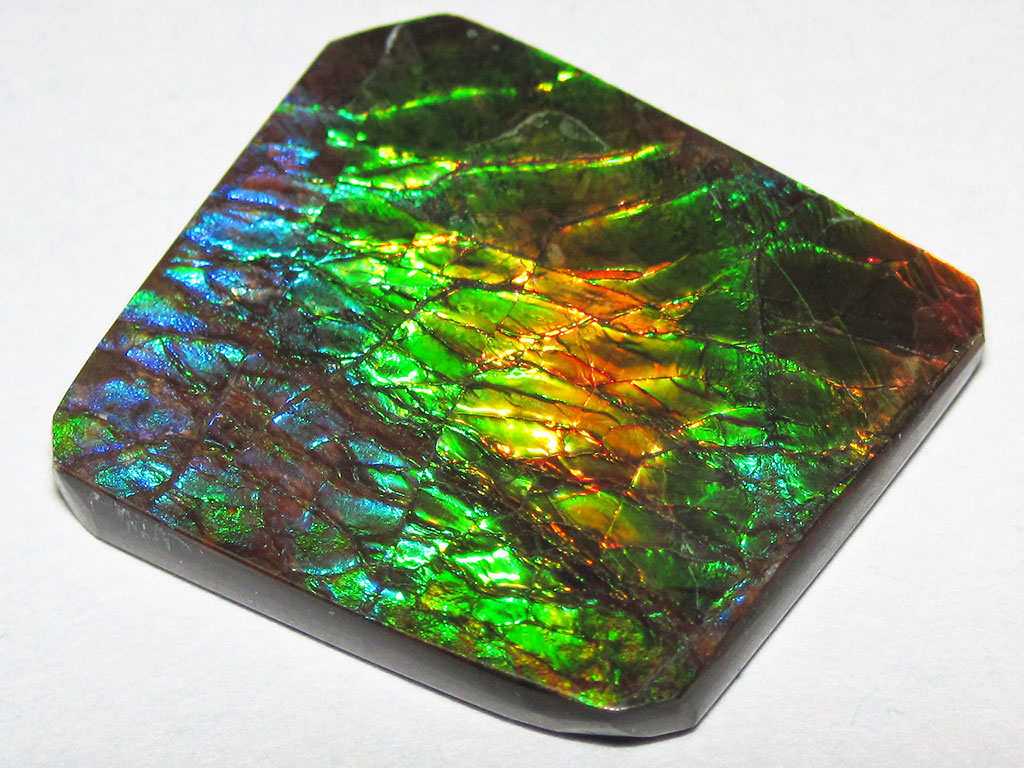

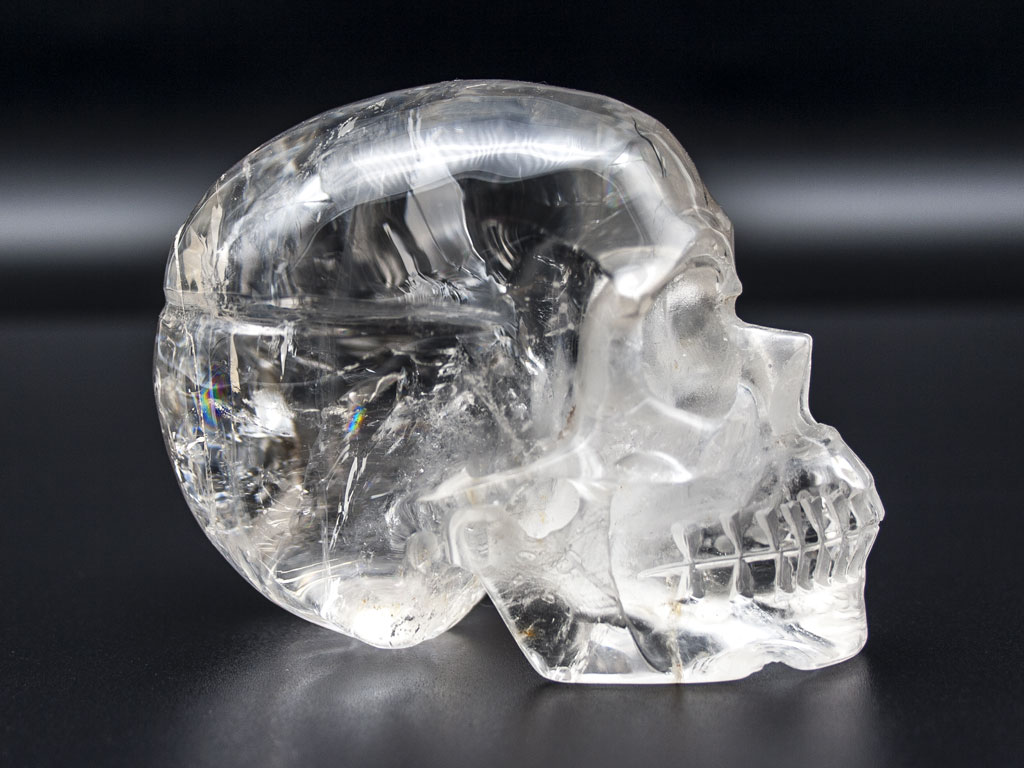

Pseudo-chromatisch (scheinbar gefärbt)

Bei pseudo-chromatisch, also scheinbar gefärbten Minerale und Gesteinen entstehen die Farben durch Interferenz und Brechung des Lichts an z. B. dünnen Oberflächenschichten eines Minerals. Eines dieser optischen Phänome wird auch als Irideszenz bezeichnet. Bei Änderung des Betrachtungswinkels ändert sich hierbei die Oberflächenfarbe und der Betrachter nimmt ein schillerndes Farbenspiel war (z. B. bei Buntkupferkies, Ölflecken, Seifenblasen oder Oxidation).

Der Perlmuttglanz ist eine spezielle Art der Irideszenz und nach dem seidigen, regenbogenfarbigen Glanz von Perlen benannt. Eine weitere optische Charakteristik bietet auch der Alexandrit-Effekt, also der Lichtquellen bedingte Farbwechsel eines Minerals, der je nach Art der Beleuchtung (Tageslicht/Kunstlicht) seine Farbe ändert.

Beispiele pseudo-chromatischer Mineralien:

Alexandrit, Ammolit, Bornit, Labradorit, Opal uvm.

v. l. n. r.: pseudo-chromatische Minerale – Alexandrit (-Effekt), Ammolit (opaleszierend) [4], Bornit (Buntkupferkies) [5] – Reihe 2: Labradorit, Opal und Kristallschädel (Bergkristall) mit Irideszenz.

Im nachfolgenden Beitrag beschäftigen wir uns mit den Bestimmungsarten von Mineralien und Edelsteinen.

Quellnachweise (Bilder)

[1] Ra'ike (see also: de:Benutzer:Ra'ike), Auripigment (Orpiment), CC BY-SA 3.0

[2] Stephanie Clifford from Arlington, VA, USA, Beryl - Aquamarine (2932215213), CC BY 2.0

[3] Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0, Garnet-Group-215473, CC BY-SA 3.0

[4] Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0, Chrysoberyl-119762, CC BY-SA 3.0

[5] James St. John, Ammolite from Placenticeras fossil ammonite (Bearpaw Formation, Upper Cretaceous, 70-75 Ma; mine in St. Mary River Valley, Alberta, Canada) 11 (39534751430), CC BY 2.0